PrintMusicユーザーは、Dorico ProとElementsのどちらを選ぶべきか

- tarokoike

- 2月4日

- 読了時間: 10分

ちょうど1年ほど前の2024年1月に「PrintMusicユーザーは他社製品への乗り替え時か」という記事を書きましたが、その後、2024年8月末のFinaleの開発および販売終了のアナウンスにより、PrintMusicの乗り換え先を巡っての状況は大きく変わりました。

今回は特にそのFinale終了に起因する状況変化に焦点を当て、PrintMusicユーザーは今後どうすべきかについて考えてみたいと思います。

【目次】

(1)ファイルメニュー

(3)記譜メニュー

1.PrintMusicユーザーは、20,900円でDorico Proにクロスグレード可能に

状況変化というのはつまり、Dorico Pro 5 Competitive Crossgrade(以下、「Doricoクロスグレード版」)購入時の優待価格¥20,900が、最上位版のFinaleだけでなく、下位版のPrintMusicのユーザーに対しても適用されるようになったことです。

Steinberg社の特設ページでは「Finale」の文字ばかりが強調されており、しかも「PrintMusic」については一言も触れられていないので、もしかしたらこのメッセージはPrintMusicユーザーにしっかりと届いていなかったかも知れません。

しかしこれはなかなか凄いことで、これによりPrintMusicユーザーとしては事実上、同程度の予算で、性能的に同じカテゴリの製品だけでなく、Finale並みのプロ向け製品にアップグレードできる選択肢も得たことになります。

乗り換え先の候補製品を購入価格の高い順番に並べると、以下のようになります。

製品名 | 税込価格 | グレード |

Sibelius Artist 永続ライセンス版(TAC Online Store) | 22,990円 | アマチュア向け |

Dorico Pro 5 Competitive Crossgrade、対象製品:Finale (Retail, Academic, Theological, PrintMusic) | 20,900円 | プロ向け |

17,600円 | アマチュア向け | |

14,300円 | アマチュア向け | |

13,200円 | アマチュア向け | |

無料 | アマチュア向け |

(目次に戻る)

2.Dorico ElementsとProにおけるユーザーインターフェースの違い

Dorico ElementsとProの違いについては、Steinberg社の公式ウェブサイトの「Dorico シリーズ機能比較」には「Dorico Elements は基本機能を凝縮し、家での使用や学生に適しています。Dorico Pro はプロの作曲家、アレンジャー、出版社、教育者向けです」との説明があります。

同ページには詳細な比較表も掲載されていますが、これはテキストベースの情報で画像がないので、具体的なイメージが沸きにくいかも知れません。

なので、ここではユーザーインターフェース(UI:操作パネルの外観)に注目して、両者を比較してみます。

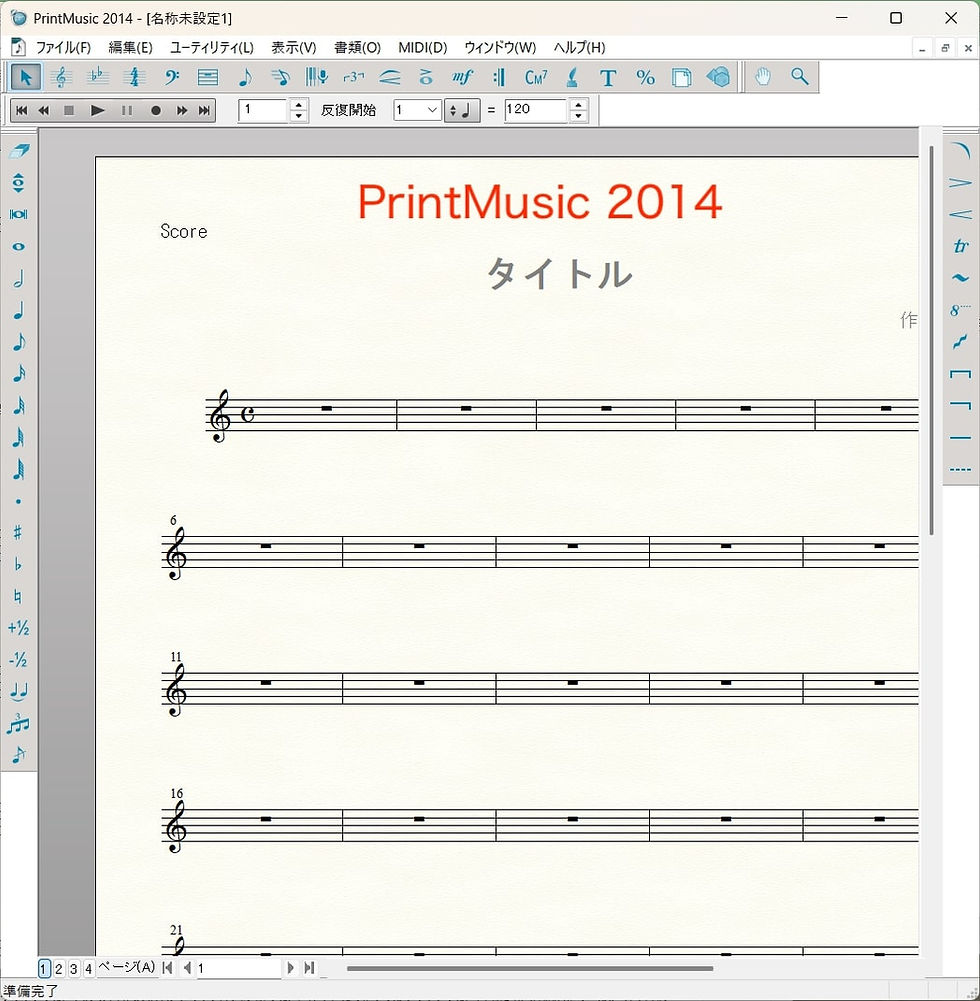

Finaleファミリー製品の場合、アマチュア向けのPrintMusicとプロ向けのFinaleとでは、色などの外観と、アイコンやメニュー数などの機能の両方において明確な違いがありました。

ここで比較対象としているのは、PrintMusic最終版2014/for Windowsと同じバージョンであるFinale 2014のユーザーインターフェースですが、最終バージョンとなったv27も、基本的な外見は同じです。

Doricoの場合、プロ向けのDorico Proのユーザーインターフェースは、アマチュア向けのDorico Elementsとほぼ同じです。

Dorico Elements とProにおけるユーザーインターフェースの違いを、画面最上段のメインメニューを中心に、細かく見てみましょう。

(目次に戻る)

(1)ファイルメニュー

まずファイルメニューですが、「プロジェクトテンプレートとして保存」というメニューはProのみにあり、Elementsにはありません。

これは普段よく使う楽器編成などをテンプレート化してプログラム内に保存する機能ですが、Elementsの場合にはこの機能がないので、テンプレートを自作した場合は別途、任意のフォルダなどに保存してそれを使い回す、ということになります。

なお、この図の左半分にあるDoricoメニューというのはMac版のみにあるもので、Windows版の場合、ここにあるサブメニューはファイルメニューと編集メニューに分散して配置されています。この内容はElementsとProで違いはありません。

(2)編集メニュー、ビューメニュー

編集メニューでは、ユニゾンで演奏するフルート1&2などを指揮者用フルスコアで自動的に1つの譜表にまとめてくれるDorico Proに特有の「コンデンシング」※1 という機能にアクセスするためのサブメニューが、Elementsにはありません。※2

※1:Dorico Proのコンデンシング機能についての詳細は、別記事「Doricoの楽譜凝縮機能:リデュースとエクスプロード、コンデンシング」をご覧下さい。

※2:Elementsでは編集メニューにProにはない「フレーム区切り」「組段区切り」といったサブメニューがあり、さらに最下部に「自動入力」というサブメニューが現れる場合があります。前者はProでは浄書モードにある機能で、後者はユーザーマニュアルにも説明がなく詳細が不明ですが、いずれにせよこれらはあまり気にすることのない差異だと思います。

ビューメニューでは、Elementsには「キューを強調」というサブメニューがありません。キューとは長い休符の後に演奏開始のタイミングを掴むのを助けるためにパート譜に記入されるガイド用の音符ですが、ElementsではProで作成したキューを含むプロジェクトを読み込んだり開いたりした場合はこれらを表示されるものの、自身ではキューの入力および編集ができないため、このような仕様になっていると考えられます。

(3)記譜メニュー

記譜メニューではElementsとProで差異は殆どなく、前述の「キューを作成」があるか無いかの違いのみです。

(4)再生メニュー、ライブラリーメニュー

ここまで見てきたように、ElementsとProはメインメニューの中身の違いは基本的にそれぞれ1〜2箇所程度ですが、ライブラリーメニューだけは例外で、ここにはElementsとProの間で多数の違いが見られます。

Proの場合、ここには浄書オプションダイアログを始め、以前の記事「高度な編集に向けたDoricoの機能:Finaleの道具箱ツール&プラグインとの比較」で紹介したようなFinaleで言うところの「道具箱ツール」的な詳細カスタマイズ機能にアクセスするサブメニューが設置されていますが、Elementsにはこれらは見られません。

具体例を挙げると、特殊表現はほぼできなかったPrintMusicと異なり、Elementsの場合は符頭の形状を個別に変更するといったように多少の特殊表現はできるのですが、ElementsにはProにみられる「符頭セット」というサブメニューがないので、特殊形状の符頭を新たにユーザー登録するといったことができない、といった違いが出てきます。

また、浄書関係の機能については、今回示した画面最上段のメインメニュー内だけでなく、右クリックからのコンテクストメニューや下パネルのプロパティにも設定項目がありますが、それらにおいてもElementsには省かれているものが多く見られます。

画像の左半分にある再生メニューの内容は、ElementsとProで違いはありません。

浄書オプションを始めとした浄書関連の機能が簡素化された結果、浄書モードでは、ElementsとProの間には機能面や見た目も含めた大きな違いがあります。

Proの場合、浄書モードでページテンプレートに関する機能が右パネルに表示されますが、Elementsにはこれがありません。

また、Elementsではフレーム※の入力や編集ができないため、Proと違って楽譜エリアに何を配置するかをユーザーが自由に指定できません。このため、例えば最初のページにだけ下1/3のエリアに歌詞を書くためのスペースを設けるといった場合、他の機能で代用するなど少々の工夫が必要となります。

※「フレーム」とは、浄書モード選択時に楽譜上に表示される黄緑色の枠(テキストフレーム)や青色の枠(楽曲フレーム)のことで、Dorico Proではこれを追加、削除、変形、移動することにより、楽譜上に譜表やタイトルなどのテキストを配置していきます。

(5)ウィンドウメニュー、ヘルプメニュー

ウィンドウメニューとヘルプメニューについては、ElementsとProで違いはありません。Proでは、FinaleScriptに似た機能である「スクリプト」のメニューが追加されています。

(目次に戻る)

3.結論:PrintMusicで満足していた人はElementsを、そうでない人はProを

画面最上段のメインメニューを比較した上記の結果から、ElementsとProの最も大きな差異は、浄書関連の機能の充実度にあると考えられ、どちらを選ぶかを検討する際はこれが一つの判断基準になるかと思います。

その際に注意すべきことは、Elementsは浄書機能においてはFinaleとPrintMusicの中間に位置していると言える点かと思います。

道具箱ツールの機能がそっくり削除されたために特殊表現はほぼ不可能であったPrintMusicと異なり、Elementsは簡略化されているとは言え浄書モードを搭載し、各パネルに多少の浄書設定が残されているため、意外なほど多くの特殊表現が可能です。

なので、もし浄書機能を多少なりとも必要としている場合は、自分が求めている浄書機能がElementsでカバーされているかどうかということが、最初の検討ポイントになると思います。

・PrintMusicで満足していた人はElementsを

Doricoは、Finaleに比べると比較的頻繁にセールを行なっているようです。現にこの記事を書いている2025年2月初旬も、Dorico Elementsは税込通常価格13,200円のところ、40%OFFの7,920円という、このグレードの楽譜作成ソフトウェアとしてはかなり低価格で購入できます。

PrintMusicで完全に満足していて、将来的にFinaleにアップグレードすることには全く興味が無かったという人であれば、こういったセールを狙ってDorico Elementsに乗り換えるというのが良いと思います。

前述のようにElementsはPrintMusicには無かった浄書機能もある程度搭載していますので、この低価格でPrintMusic以上の性能を持つ楽譜作成ソフトウェアを入手できた時の満足度は大きいと思います。

・PrintMusicで満足していなかった人はProを

プロ向け製品であったFinaleは、高機能な反面、操作が難しくトラブルも多かった、というイメージを持つPrintMusicユーザーの中には、「プロ向け製品は興味があるけど、自分にはオーバースペックかも知れない」と感じる方もいらっしゃるかも知れません。

しかし、もしこの理由によりDorico ProへのクロスグレードかPrintMusicと同グレードのDorico Elementsの新規購入かを迷っている場合は、Dorico Proを選ぶことをお勧めします。

PrintMusicおよびFinaleの場合と異なり、DoricoのElementsとProの間にはユーザーインターフェースの外観の違いは比較的小さいため、基本的な使い方だけに絞ってゼロから学ぶ場合、おそらくその労力には殆ど違いはないと考えられます。

一般にプロ向け製品は、単に最も高性能であるというだけではなく、使用にあたってさまざまな長所があります。例えば、インターネット上に公開されるトラブルシューティング情報や使い方情報は、ElementsよりもProのものがより多く見つかります。

また、一般にプロ向け製品はそのメーカーのフラッグシップ・モデルとして重要視されるため、メーカーが将来に向けてその開発やサポートに最も力を入れるであろうと考えられます。※

(※MakeMusic製品の最終バージョンを見ると、PrintMusic 2014/for Windowsは最初期バージョンの「2014a」のみしかリリースされませんでしたが、Finale 27は27.0〜27.4の4バージョンがリリースされました。)

ついでに言うと、いまPrintMusicユーザーがDoricoクロスグレード版を購入すると、英語版のFinale v27が無料で提供されるというのも、なかなか大きなメリットに思えます。

2024年8月末のFinale開発および販売終了を受けたFinaleおよびPrintMusicユーザーへの特別優待クロスグレード・セールが行われている現在、ProとElementsは価格が7,700円しか違いません。

もしElementsを買った後にProにアップグレードしたくなった場合、そのコストは税込通常価格で52,800円、今回の40%OFFセールでも31,680円掛かります。そう考えると、この20,900円という低コストで最も信頼性が高いプロ向けの楽譜作成ソフトウェアを入手できる機会は、今後は無いかと思われます。

PrintMusicを使っていたけどその性能に満足できず、いつかはFinaleにアップグレードしたいと考えていた人は、Dorico Proへのステップアップが良いでしょう。

▼MakeMusic Finale からクロスグレード

ーーー

Finale日本語版では諸事情により無償体験版の配布がv25以降で中止され、残念ながら最後まで再開されることがありませんでしたが、DoricoではElements、Pro共に60日間無償の体験版が提供されています。

いずれを選ぶにせよ、まずは体験版をお試し頂くことをお勧めいたします。

▼Dorico 体験版

(目次に戻る)